Von Basch, [...] / Opdracht Anefo - [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO),

https://commons.wikimedia.org

Erich Kästner – Der Chronist einer verlorenen Zeit

Erich Kästner war einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Berühmt wurde er vor allem durch seine Kinderbücher wie Emil und die Detektive oder Das doppelte Lottchen, doch sein Werk umfasst weit mehr als das. Kästner war ein feinsinniger Beobachter seiner Zeit, ein Satiriker, Lyriker und Moralist, dessen Texte von scharfem Witz, melancholischem Charme und einer tiefen Humanität geprägt sind. Seine Biografie ist eng verwoben mit den politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts – der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit.

Kindheit und Jugend: Ein Sohn Dresdens

Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen prägte sein Denken und Schreiben. Besonders eng war er mit seiner Mutter verbunden, einer Friseurin, die ihn sein Leben lang emotional begleitete – bis hin zu täglichen Briefen im Erwachsenenalter. Kästners Vater war Sattlermeister. Früh zeigte sich sein Talent für Sprache und Beobachtungsgabe. Nach dem Abitur meldete er sich 1917 freiwillig zum Militärdienst im Ersten Weltkrieg, was ihn tief verstörte und später zu seinem konsequenten Pazifismus führte.

Studium, Journalismus und die ersten Gedichte

Nach dem Krieg studierte Kästner in Leipzig, Berlin und Rostock Germanistik, Geschichte, Theaterwissenschaft und Philosophie. Parallel begann er als Journalist und Theaterkritiker zu arbeiten. In dieser Zeit entstanden auch seine ersten Gedichte, die oft satirisch und gesellschaftskritisch waren. Sein Lyrikband Herz auf Taille (1928) brachte ihm erste literarische Anerkennung. Typisch für Kästners Stil: Ironie, Alltagssprache und eine gewisse Melancholie, die später auch sein Kinderbuchwerk durchziehen sollte.

Zu dieser frühen Schaffensphase zählen auch weitere Gedichtbände wie Lärm im Spiegel (1929) und Gesang zwischen den Stühlen (1932). Letzterer enthält politische, teils resignative Gedichte, die die Zerrissenheit der Zeit widerspiegeln. Kästner war ein Meister der „Gebrauchslyrik“ – also einer Lyrik, die nicht allein um ihrer selbst willen entstand, sondern im gesellschaftlichen Kontext wirkte. Er verband klassische Versformen mit modernen Themen und einem Tonfall, der zwischen Nachdenklichkeit und Spott pendelte.

"Die Erde soll früher einmal ein Paradies gewesen sein. Möglich ist alles. Die Erde könnte wieder ein Paradies werden. Alles ist möglich."

Der Durchbruch mit Emil und die Detektive

1929 erschien Emil und die Detektive – ein Kinderroman, der das Genre revolutionierte. Kästner verzichtete auf märchenhafte Fantasiewelten und setzte stattdessen auf Realismus: Berlin als pulsierende Großstadt, Kinder, die selbstständig handeln, ein Plot, der von Spannung, Witz und Gemeinschaftsgeist lebt. Das Buch wurde ein Welterfolg, mehrfach verfilmt und in über 80 Sprachen übersetzt. Es begründete Kästners Ruf als einer der größten Kinderbuchautoren seiner Zeit.

In den 1930er-Jahren folgten weitere Kinderbücher wie Pünktchen und Anton (1931), Der 35. Mai (1931), Das fliegende Klassenzimmer (1933) und später Das doppelte Lottchen (1949). Allen gemein ist Kästners Glaube an den moralischen Kern der kindlichen Welt, sein Appell an Freundschaft, Gerechtigkeit und Solidarität – aber auch sein feines Gespür für Humor, Situationskomik und sprachliche Eleganz.

Seine Kinderliteratur war nie naiv, sondern stets durchdrungen von gesellschaftlichem Ernst. Erwachsene treten oft als hilflose oder fehlerhafte Figuren auf, während Kinder die eigentlichen Helden sind. Kästner glaubte an die Erziehungsfähigkeit und Verantwortung der jüngeren Generation – und zugleich daran, dass Literatur ein Instrument zur Weltverbesserung sein kann.

Widerstand mit der Schreibmaschine: Kästner im Dritten Reich

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 änderte sich alles. Kästners Bücher wurden verbrannt, seine Werke verboten – nicht zuletzt, weil sie „pazifistisch und zersetzend“ seien. Dennoch blieb Kästner im Gegensatz zu vielen anderen Intellektuellen in Deutschland. Er wollte Zeuge sein, dokumentieren, nicht aus sicherer Distanz kritisieren. Öffentlich zu publizieren war ihm nicht mehr erlaubt, aber er schrieb heimlich weiter, unter Pseudonym, auch Drehbücher und Kabaretttexte. Die Kriegsjahre überstand er in innerem Exil – eine Zeit der Ohnmacht, aber auch des stillen Widerstands.

Eine bedeutende literarische Leistung aus dieser Zeit ist sein Drama Die Schule der Diktatoren (1930), das als farsenhafte Satire auf die Mechanismen totalitärer Herrschaft gelesen werden kann – ein Stück, das nach 1933 lange nicht mehr aufgeführt werden durfte. Auch sein Roman Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931) – eine schonungslos realistische Milieuschilderung aus der Endphase der Weimarer Republik – wurde später von den Nationalsozialisten verboten. Dieses Werk ist eines der wichtigsten Bücher der Zwischenkriegszeit und gilt heute als Schlüsselroman der deutschen Literatur der Moderne.

"Erst wenn die Mutigen klug und die Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren sein, was irrtümlicherweise schon oft festgestellt wurde: ein Fortschritt der Menschheit."

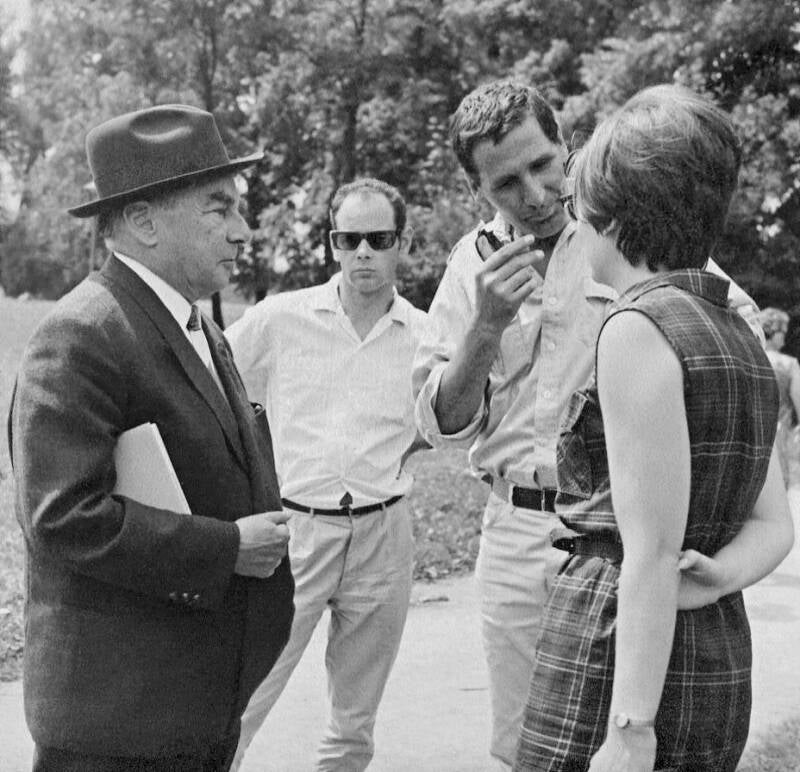

Erich Kästner 1968 bei Dreharbeiten in München

Von Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird MoSchle als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).Bearbeitung MagentaGreen - Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: ErichKästner1968.jpg:, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915540

Nachkriegszeit und moralische Instanz

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte Kästner, am kulturellen Wiederaufbau Deutschlands mitzuwirken. Er engagierte sich im literarischen Kabarett, schrieb weiterhin Kinderbücher – darunter das unvergessene Das doppelte Lottchen (1949) – und wurde eine moralische Instanz im jungen Nachkriegsdeutschland. In München war er eine zentrale Figur im geistigen Leben der Bundesrepublik. Seine Erinnerungen, etwa Als ich ein kleiner Junge war, zeugen von Nachdenklichkeit, Menschlichkeit und der tiefen Sehnsucht nach einem besseren Deutschland.

Auch als Herausgeber, Essayist und Fernsehredner war Kästner aktiv. Er plädierte für Toleranz, Mitmenschlichkeit und Bildung als Grundlage demokratischen Zusammenlebens. Seine späten Werke zeugen von Enttäuschung über das politische Klima der Nachkriegszeit, zugleich blieb er aber seiner pazifistischen Grundhaltung treu. 1960 erhielt er den renommierten Georg-Büchner-Preis für sein Gesamtwerk.

Kästners Vermächtnis

Erich Kästner starb am 29. Juli 1974 in München. Sein Werk lebt bis heute weiter – in Klassenzimmern, Kinderzimmern, Theatern und auf Leinwänden. Kästner verstand es wie kaum ein anderer, große Themen in scheinbar einfachen Worten zu verhandeln: Freundschaft, Gerechtigkeit, Verantwortung, Mut. Ob als Kinderbuchautor, Lyriker oder Essayist – sein Humanismus, sein scharfer Blick und seine leise Melancholie machen ihn zu einem der wichtigsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts.

Er hinterließ ein vielfältiges Werk: Kinderliteratur, Lyrik, Romane, Essays, Theaterstücke, Hörspiele und Filmdrehbücher. Viele seiner Werke sind heute Schullektüre und haben Generationen geprägt. Sein Schreiben war nie elitär, sondern verstand sich als literarische Lebenshilfe – zugänglich, klug, engagiert.

Ein literarisches Gewissen

Erich Kästner war viel mehr als ein Autor für Kinder. Er war ein Literat, der seine Zeit mit wachem Auge beobachtete, ein Moralist ohne Moralkeule, ein Pazifist mit Humor und ein Aufklärer mit Herz. Seine Texte fordern auf zum Denken, zum Mitfühlen, zum Erinnern – und sie erinnern uns daran, dass Sprache ein mächtiges Werkzeug sein kann. Ein Werkzeug gegen Gleichgültigkeit, gegen Hass – und für eine bessere Welt.

Kommentar hinzufügen

Kommentare