Die Bibel ist weit mehr als ein Buch – sie ist eine Sammlung heiliger Schriften, entstanden über einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren. Sie ist das meistgelesene, meistübersetzte und zugleich einflussreichste Werk der Weltliteratur. Doch so selbstverständlich sie uns heute erscheint, so komplex ist ihre Entstehungsgeschichte. Die Frage „Wer schrieb die Bibel?“ lässt sich nicht mit einem einzelnen Namen beantworten. Vielmehr offenbart sich hier ein vielstimmiges Werk, das aus verschiedensten Quellen, Zeiten und Händen stammt – und doch ein gemeinsames Ziel verfolgt: das Verhältnis von Mensch und Gott zu beschreiben und zu deuten.

Die Bibel als Sammlung: Kein Buch, sondern eine Bibliothek

Der Begriff Bibel stammt vom griechischen ta biblia, was schlicht „die Bücher“ bedeutet – und genau das ist sie auch: eine Sammlung von Schriften unterschiedlicher Gattungen, Inhalte und historischer Herkunft. Ihr Umfang variiert je nach Konfession:

-

Jüdischer Tanach: 24 Bücher

-

Evangelisches Altes Testament: 39 Bücher

-

Katholisches Altes Testament: 46 Bücher (inkl. Deuterokanonika)

-

Neues Testament (gemeinsam für alle christlichen Konfessionen): 27 Bücher

Diese Texte umfassen Erzählungen, Gesetzestexte, Lieder, Prophetien, Visionen, Sprichwörter und Briefe – ein Spiegel geistlicher Erfahrung über Jahrhunderte hinweg.

Von NYC Wanderer (Kevin Eng) - originally posted to Flickr as Gutenberg Bible, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9914015

Das Alte Testament: Ursprünge in der Geschichte Israels

Die Schriften des Alten Testaments – oder in jüdischer Tradition: der Tanach – entstanden zwischen dem 10. und dem 2. Jahrhundert v. Chr. Ihre Autoren stammten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten: Priester, Könige, Propheten, Schriftgelehrte und weise Lehrer. Viele Texte wurden zunächst mündlich überliefert und später verschriftlicht. Hinzu kamen Redaktionen, die verschiedene Überlieferungen zusammenführten, interpretierten und theologisch deuteten.

Die Tora (Genesis bis Deuteronomium)

Die fünf Bücher Mose, auch Pentateuch genannt, bilden das Herzstück der hebräischen Bibel. Traditionell wurden sie Mose zugeschrieben, doch die moderne Bibelwissenschaft identifiziert darin mehrere Quellen:

-

Jahwist (J): erzählt lebendig und anthropomorph; wohl im 10. Jh. v. Chr. in Juda entstanden.

-

Elohist (E): sachlicher Stil, Fokus auf Nordreich Israel (9. Jh. v. Chr.).

-

Deuteronomist (D): betont Gesetz und Treue zu Gott, im 7. Jh. v. Chr. unter König Joschija verfasst.

-

Priesterschrift (P): systematisch, kultisch, aus dem babylonischen Exil (6. Jh. v. Chr.).

Diese Quellen wurden später zusammengefügt und bilden das Rückgrat der jüdischen Glaubenstradition.

Geschichtsbücher, Psalmen und Weisheit

Die Bücher von Josua bis Ester erzählen die Geschichte Israels – von der Landnahme über das Königtum bis hin zum babylonischen Exil. Auch hier sind die Autoren oft unbekannt, es handelt sich um Sammlungen aus Königsannalen, mündlichen Überlieferungen und prophetischen Reflexionen.

Die Psalmen werden König David zugeschrieben, sind aber in Wirklichkeit das Werk zahlreicher Autoren über viele Jahrhunderte hinweg. Ähnlich verhält es sich mit den Sprüchen Salomos, dem Prediger (Kohelet) und dem Buch Hiob, die zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur zählen.

Die Propheten

Ob Jesaja, Jeremia, Ezechiel oder die zwölf sogenannten „kleinen Propheten“: Ihre Texte sind Ausdruck gesellschaftlicher, moralischer und religiöser Krisen. Teilweise stammen sie direkt von historischen Personen, teilweise von späteren Schülern und Redaktoren, die im Namen dieser Propheten wirkten.

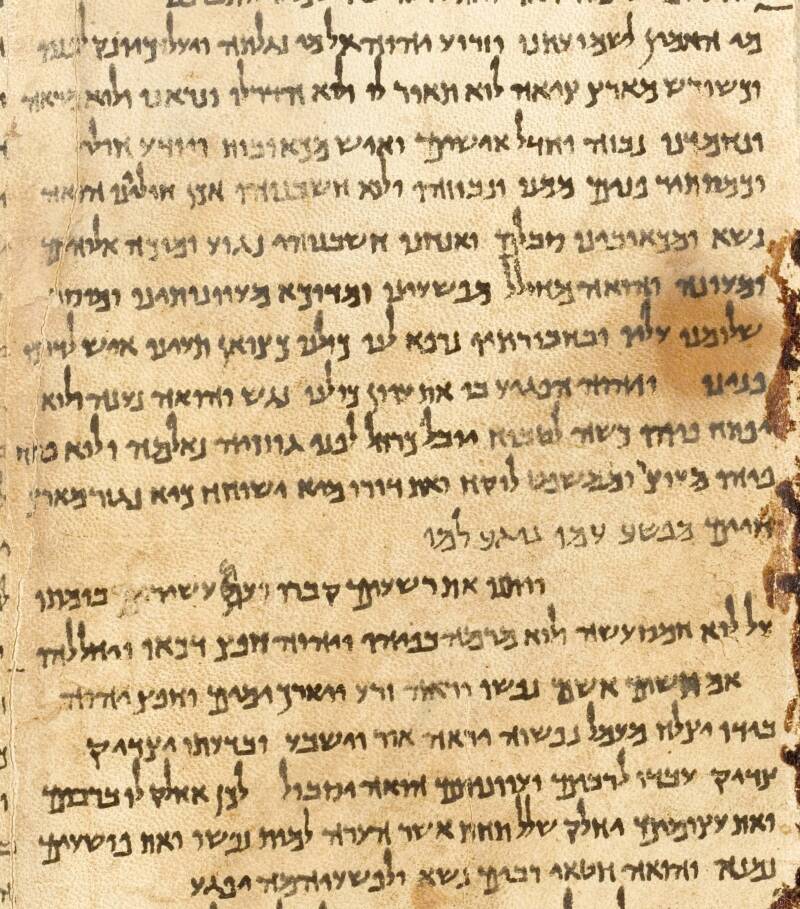

Von Photography by Ardon Bar Hama (see [2], author of original document is unknown. - Website of The Israel Museum, Jerusalem: [1]., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12200693

Das Neue Testament: Zeugnisse des frühen Christentums

Das Neue Testament wurde in einem viel kürzeren Zeitraum geschrieben – zwischen ca. 50 und 120 n. Chr., größtenteils auf Griechisch. Es ist geprägt vom Leben und Wirken Jesu von Nazareth und von den Anfängen der christlichen Gemeinden.

Die Evangelien

Die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind keine neutralen Biografien, sondern theologische Deutungen des Lebens Jesu. Markus gilt als das älteste (ca. 70 n. Chr.). Matthäus und Lukas stützen sich teils auf Markus und eine verlorene Logienquelle („Q“). Johannes ist das späteste und unterscheidet sich durch seinen hohen Symbolgehalt und eine stark reflektierte Theologie.

Obwohl die Evangelien die Namen der Apostel tragen, wurden sie nicht direkt von diesen verfasst, sondern von späteren Autoren oder Redaktionen in ihrem Namen und Geiste.

Die Briefe

Viele der neutestamentlichen Briefe gehen auf Paulus von Tarsus zurück, den wohl wichtigsten Theologen der frühen Kirche. Sie wurden an Gemeinden im Mittelmeerraum gerichtet und behandeln Fragen des Glaubens, der Moral und des Gemeindelebens.

Einige Briefe (z. B. Römer, Galater, 1. Korinther) gelten als authentisch. Andere (wie Epheser oder Kolosser) wurden vermutlich von Schülern des Paulus geschrieben. Auch Briefe im Namen von Petrus, Jakobus oder Johannes sind vermutlich spätere Gemeindeschriften.

Apostelgeschichte und Offenbarung

Die Apostelgeschichte, ebenfalls vom Autor des Lukasevangeliums verfasst, schildert den Übergang von der Jesusbewegung zur christlichen Kirche. Die Offenbarung des Johannes, ein apokalyptisches Werk voller Visionen und Symbole, wurde gegen Ende des 1. Jahrhunderts auf der Insel Patmos verfasst – wahrscheinlich unter dem Eindruck römischer Christenverfolgung.

Überlieferung, Redaktion und Kanonbildung

Die biblischen Schriften wurden über Jahrhunderte mündlich überliefert, gesammelt, aufgeschrieben, überarbeitet und redigiert. Die Auswahl, welche Texte „kanonisch“ – also als verbindlich – galten, war ein langer Prozess:

-

Im Judentum wurde der Tanach in mehreren Stufen bis etwa 100 n. Chr. abgeschlossen.

-

Im Christentum entstand der neutestamentliche Kanon zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert. Entscheidend war u. a. das Konzil von Karthago (397 n. Chr.).

In der katholischen Kirche wurden auch die sogenannten deuterokanonischen Bücher (z. B. Judit, Tobit, Weisheit Salomos) anerkannt, die im Judentum und in evangelischen Bibeln fehlen.

Inspiration statt Diktat: Wie man die Bibel verstehen kann

Weder im Judentum noch im Christentum wird die Bibel als „Diktat Gottes“ verstanden. Vielmehr spricht man von Inspiration: Die Schriften wurden von Menschen verfasst – in ihrer jeweiligen Sprache, Zeit und Weltanschauung –, doch unter dem Einfluss des göttlichen Geistes. Das macht die Bibel zu einem menschlich-göttlichen Dokument, das zwischen Himmel und Erde vermittelt.

Abraham, Moses und Jesus im Gebet, geleitet von Mohammed (mittelalterliches persisches Manuskript)

Autor/-in unbekannt - The Middle Ages. An Illustrated History by Barbara Hanawalt (Oxford University Press, 1998)

Die Bibel als Spiegel menschlicher und göttlicher Erfahrung

Die Bibel wurde nicht von einer Person, sondern von vielen Menschen über viele Jahrhunderte hinweg geschrieben – von Nomaden, Priestern, Propheten, Königen, Fischern, Missionaren und Mystikern. Ihre Texte spiegeln Erfahrungen von Glaube, Leid, Hoffnung, Gemeinschaft, Rebellion, Umkehr und Erlösung wider. Sie erzählen von einer Menschheit auf der Suche nach Gott – und von einem Gott, der die Menschheit begleitet.

Die Bibel ist damit nicht nur ein historisches Dokument, sondern ein lebendiges Zeugnis geistiger Tiefe. Ihre Vielstimmigkeit ist kein Mangel, sondern ihre Stärke: Sie vereint poetische Schönheit mit prophetischer Schärfe, kultische Regeln mit existenzieller Weisheit. Wer sie liest, begibt sich auf eine Reise durch Zeit und Ewigkeit – und begegnet dabei immer auch sich selbst.

Kommentar hinzufügen

Kommentare